9月17日,湖南株洲龍門鎮洪塘村。秋日陽光下,稻浪翻涌。田埂邊,科研人員圍成一圈,緊盯著檢測儀器。外圍有人焦急發問:“多少?數值多少?”

“0.031!”人群中爆發出掌聲與歡呼。

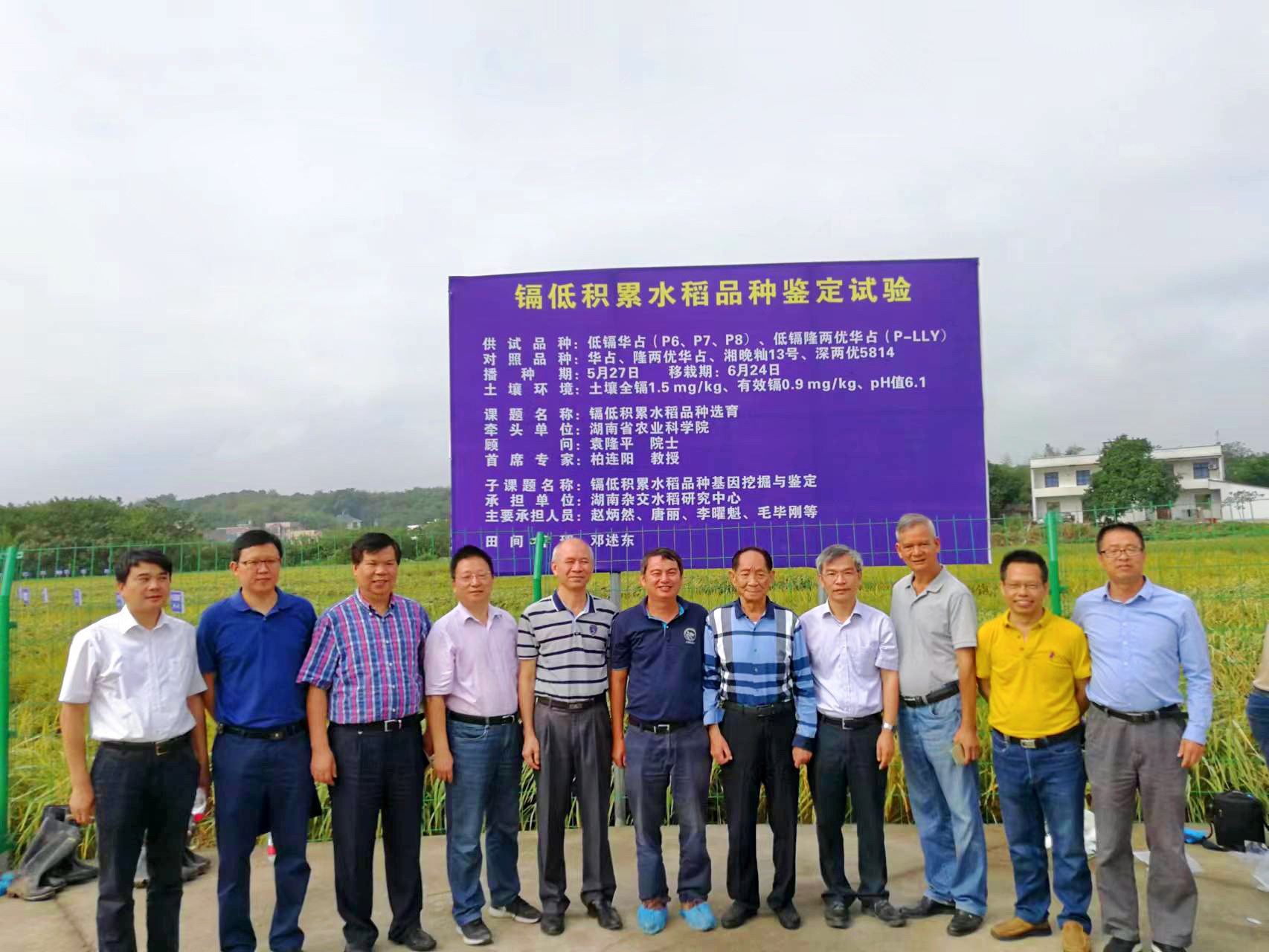

這片稻田是今年5月種下的低鎘水稻示范品種“臻兩優8612”。專家組在評議意見書上鄭重寫下:大面積長勢均衡、鎘低積累特性顯著、豐產穩產性好。建議加快推廣應用。

“‘鎘大米’,將會在我國成為歷史。”中國工程院院士、湖南省農業科學院黨委書記柏連陽一席話擲地有聲、底氣十足。

底氣源于實打實的數據:2023年,湖南在52個區縣推廣種植107萬畝“臻兩優8612”。截至今年10月8日,共取示范田土樣94個,稻谷樣品182個。經第三方專業機構檢測,低鎘水稻稻谷樣品鎘含量平均0.0213mg/kg,所有樣品鎘含量均顯著低于0.2mg/kg的國家標準限量值,而對照組普通稻谷的鎘含量為0.541mg/kg。

同時,測產的58個丘塊低鎘水稻單季平均畝產量,達到701.1公斤。

柏連陽的思緒回到十年前——

2013年,一場“鎘米”危機席卷洞庭湖畔的魚米之鄉,許多米廠停工停產,不少農民茫然無措,“毒大米之憂”懸在人們心頭。

糧安天下。中央高度重視水稻鎘超標問題,十年來,我國實施了包括重金屬污染耕地修復綜合治理在內的多項舉措。在湖南省委、省政府大力支持下,湖南省農業農村廳、省科技廳、省農科院等部門牽頭,在全國范圍內組織整合多方力量,開啟了“大兵團作戰”式的低鎘水稻品種選育攻關。

作為攻關首席科學家,柏連陽比任何人都清楚,短短幾行數據,濃縮著多少個艱辛的日夜,凝結著多少人共同的心血,“跑了十年的馬拉松,終于跑到了撞線的一刻。”

向著“偽命題”,集結出發

“低鎘水稻的研究,極有可能是個偽命題。”多年前,就有業內知名的水稻專家下過這樣的判斷。

水稻是天生喜鎘的植物。過去數十年,破解這一“天性”的科研工作一直在進行,但沒有實質性突破。

直至2013年,湖南省委、省政府決定舉全省農業科研之力、面向全國整合力量,開啟低鎘水稻品種選育的體系化攻關。柏連陽被任命為攻關的首席科學家。

這是一個幾乎沒有基礎、形勢卻十分緊迫的任務。它成敗攸關,卻前路茫茫。柏連陽愁得整夜睡不著覺。

沒有頭緒,只能先著眼于救急。務實的科研工作者們決定,在當時已有的水稻品種里找,哪怕是找到“不太吸鎘”“稍微好點”的應急性品種。

這是個大海撈針的辦法,卻也是當時最能摸著門道的方向。湖南省農科院向全國各地科研單位、農業部門發出征集稻種的請求,3萬多個表型、基因型不同的品種從四面八方匯集而來。

那段日子,農科院的科研樓實驗室就像郵寄包裹的儲存間,地上、桌子上、柜子頂上都堆放著貼上標記、裝滿稻谷樣本的麻袋。

篩選低鎘品種,不像觀察高產、抗性等特征,它無法在種植過程中通過肉眼判斷,每一顆種子都必須經過100多天生長,成熟后再通過精密儀器檢測其鎘含量。

白天,科研人員在分布廣泛的不同田塊里做試驗、觀察水稻,夜晚才有時間回到農科院整理數據、開會討論。

柏連陽記得,他和同事們頂著日頭一塊田一塊田去觀察、取樣不同品種的水稻,然而,每一次測完鎘含量,都令人垂頭喪氣。

“巴掌大一塊田,種在東頭和西頭的同一個品種,鎘含量很有可能不同。一腳在田里踩出一個坑,坑里和坑外種同一個品種,可能有的鎘含量低,有的就很高。”柏連陽介紹,種植土壤、灌溉用水等都可能成為水稻吸鎘的來源,而其鎘吸收特性極不穩定,即使是一些偶爾測出鎘含量較低的品種,也可能只是個欺騙性的結果——一旦種植環境、條件稍作改變,立馬打回原形。

科研人員們只好一邊苦苦尋找“鎘低吸附”表現相對穩定的品種,一邊從土壤調理劑、阻隔劑、灌溉水源等農技和配套措施上想辦法應急。日以繼夜地篩選了3萬多個品種,也歷經了上萬次失望,他們得出基本判斷:這不是一條能通往勝利的治本之路。

路不通,但意志不能退。“種子是農業的芯片,我們始終堅定信念,解決這個問題,最終要靠種子。”回望最初的艱難歷程,柏連陽這樣說。

有統計顯示,全球水稻種植面積有20余億畝。由于緯度接近,世界上大部分水稻主產國的種植環境和土壤條件都與我國稻區類似,“鎘米”并非湖南一域之困,也并不僅是中國糧食生產面臨的挑戰。在全球范圍內,不少國家也面臨嚴峻形勢,國際科研領域一直在研究。

在中國科學家埋首尋找低鎘稻種的同時,日本科學家在水稻中發現了決定鎘元素吸收的主效基因OsNRAMP5。然而,他們改變這一基因后培育出的一個品種,產量僅為此前的11%,這意味著不具備推廣種植的價值。簡而言之,就是“找到了病灶,卻治不好病”。

柏連陽團隊在獲知日本科學家的科研成果后,一方面嚴謹地驗證其發現,另一方面也通過基因編輯的手法來進行品種培育。2016年,他們在全球范圍內率先創制出了低鎘又高產的基因編輯低鎘水稻品種。中國科學家發表的“不減產同時低鎘的雜交水稻”科研論文,成為動植物研究領域引用頻次極高的文章。

然而,由于基因編輯品種被納入我國轉基因品種管理,這一品種暫時還不能大面積推廣種植,更無法端上餐桌。至今,它仍被收藏在湖南省農科院的儲物柜中。

征途漫漫,終點仍然遙遠,但科研工作者們由此看見了寶貴的曙光——“我們一定能通過其他的辦法,培育出穩定低鎘且高產的品種!”

于是,多個科研團隊、多條技術路線,繼續朝著同一個“偽命題”,并行攻關。

“背靠背”探索,也能相遇

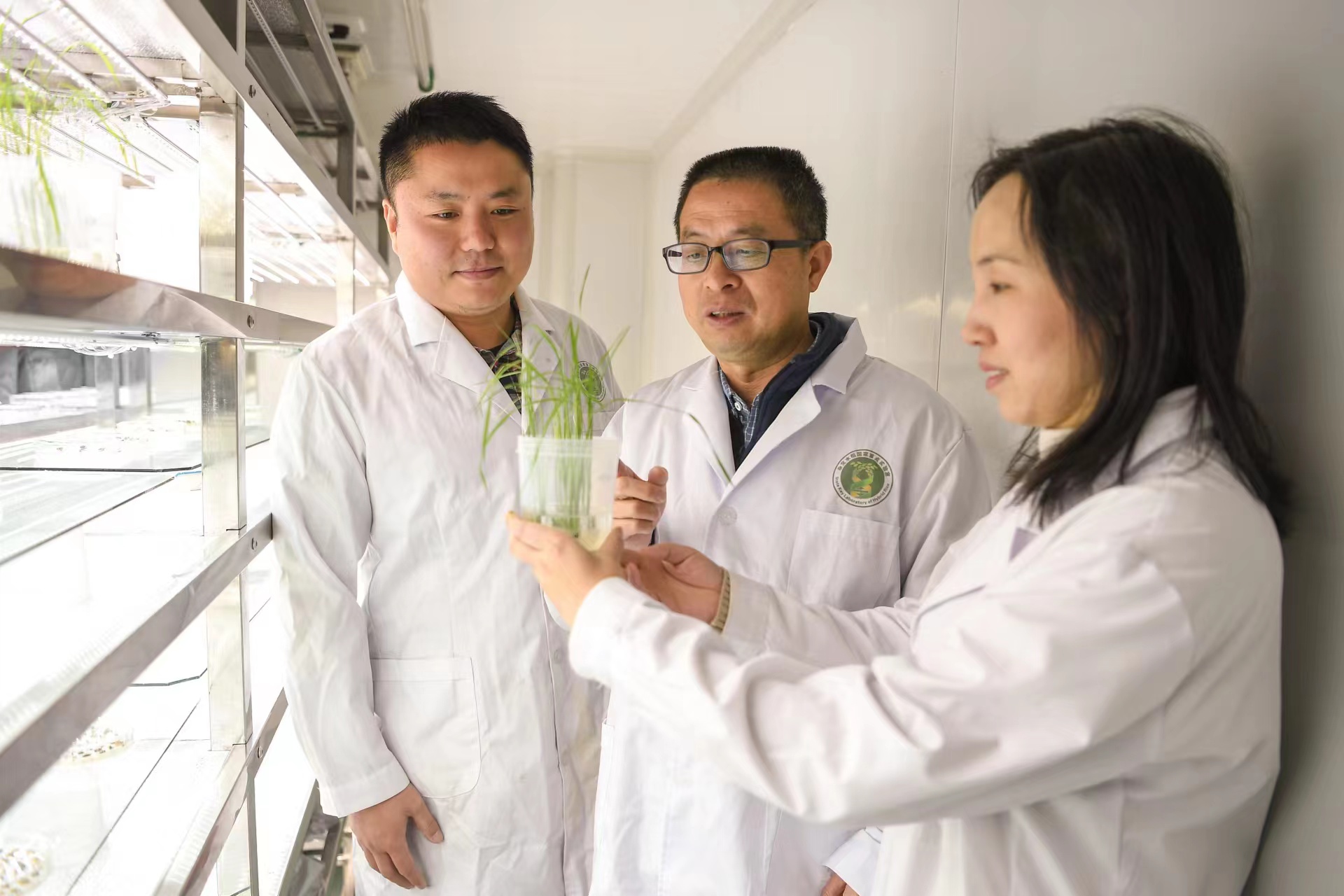

“新知識+笨辦法”,是湖南雜交水稻研究中心副主任李莉總結的秘訣。這位“80后”是湖南省水稻產業技術體系低鎘水稻品種選育崗位專家。

加入低鎘水稻選育的“大兵團作戰”之前,她所在的團隊長期從事水稻不育系研究。

湖南是我國雜交水稻種植面積最大的省,每年為全國提供雜交水稻種子8000多萬公斤。在雜交水稻親本材料中,恢復系是負責傳花粉的父本,而不育系是母本。

“之前篩了那么多品種,都是雜交稻組合和恢復系材料。那如果從不育系入手找,行不行呢?”李莉的“靈光一閃”,幫助她的團隊探出了一條新路。

科研工作者們基于多年研究、試驗結果分析判斷,母本上結的谷子是否吸鎘,只和母本自己有關,與父本花粉基因型無關,所以,用大量不同的父本來向母本授粉,通過對母本上的籽粒鎘含量分析,就可以找到具有低鎘特性的母本。這成為李莉團隊的核心攻關口。

找資料、搜資源庫、聯絡各地研究機構……盡管手上已有數百份不育系母本材料,李莉團隊還是將尋找范圍擴大到全球。

廣泛搜羅來的母本材料,被種在了鎘污染田里。不同品種的不育系開花時間不同,他們就在周邊種上花期不同的多個恢復系父本材料。

每年八九月,科研人員守在田間,把恢復系材料的花粉小心翼翼地抖灑在不育系的花柱上。“幾百種不育系母本材料,每一株都是這么手工‘抖’下來的。”李莉說。

“李老師,找到了,有一株!”2019年秋天,正是豐收的季節,團隊里“85后”博士王天抗激動地告訴李莉,在湖南岳陽湘陰縣發現了一份表型低鎘的不育系材料。

聽到消息的李莉卻很冷靜,因為變量因素太多,失望也經歷過不少。“先做重復試驗,一定要嚴謹,還能得出同樣的結果,再說下一步。”

“水稻生長時節已經過了,等明年再試種一次嗎?”王天抗有些不甘心地問。

“時間不等人,就現在,我們去三亞再種一次。”當時,湖南的時令已不再適宜水稻生長,李莉和團隊共同決定,立即前往更加溫暖、陽光充裕的海南進行試驗。

為了確保土壤鎘含量條件不變,團隊從湘陰縣打包了50盆土壤,運到三亞師部農場。

4個月后,從海南傳來了好消息,重復種植的水稻材料,表型依然是低鎘的!

然而,下一個難關來了——

要通過這份穩定低鎘的資源獲得低鎘新品種,需要6到8個世代,這意味著,在一年種兩季的湖南需要3到4年,而在海南,也需要2到3年。必須把周期再縮短。

為此,團隊部分科研人員長期駐留海南,每天守在田間。為了在有限的種植空間里盡可能多地得到種子,在水稻還未完全成熟時,大家就會一茬茬地手工“分蔸”,通過“一分十、十分百、百分千”的辦法獲取更多種子。

李莉自豪地說,基于這一低鎘資源培育出的“西子3號”低鎘品種,獲得“湖南省首屆農作物十大優異種質資源”稱號,并在今年成為第一個通過國家初審定的低鎘水稻品種。

幾乎在同時,另一個團隊也取得了重大突破——

湖南雜交水稻研究中心副主任袁定陽長期從事水稻基因組研究。他帶領團隊花了兩年,仔細分析了全球范圍內6000多份親本材料的基因數據,卻沒有找到一份是缺失OsNRAMP5鎘吸收主效基因的。

2018年,團隊又搜集了大量來自全國各個稻區的雜交水稻親本材料。科研人員呂啟明介紹,他們對1143份材料進行全基因測序,終于在2019年夏天找到了缺失OsNRAMP5鎘吸收主效基因的唯一一份。

而這份親本材料,和李莉團隊找到的,正是同一份:武漢大學早先培育的不育系“珞紅3A”及其衍生系“珞紅4A”。事實上,“珞紅3A”“4A”不是天然缺失OsNRAMP5,而是武漢大學團隊人工培育的結果。只是當時武漢大學另有科研目標,并沒有注意到它們有低鎘特性。

李莉團隊用“笨辦法”海選母本材料和袁定陽團隊“從內到外”海量基因測序,出發點不同,卻在終點處相遇。

柏連陽說,在多個團隊共同參與的這場科研大攻關中,為了確保過程中立、客觀、嚴謹,也為了得到最經得起檢驗的穩固成果,不同的技術路徑之間往往是“背靠背”做研究。

談及成功的關鍵,他們不約而同提到了攻關最初對3萬多個品種的大海撈針。“錯誤的路已全都探了一遍,我們才沒有走更多彎路。”

在人類探索自然的進程上,是無數探路者遭遇的挫折,讓后來者的思考走上了正確的道路。在關于一粒稻種的這個故事里,一條“走不通”的路,幫助攻關者們走向了勝利。

只有“下田去”,才有好種子

“背靠背”突圍的還有雜交水稻國家重點實驗室副主任趙炳然團隊。其創制低鎘水稻示范品種“臻兩優8612”的過程,同樣體現了科技創新新型舉國體制的實踐。

科學家發現,OsNRAMP5不僅決定鎘吸收,也影響錳吸收,而后者是影響水稻葉綠素形成的關鍵元素。此外,OsNRAMP5存在于幾乎所有水稻的母本和父本里,天然缺失該基因的水稻材料迄今未被發現。

2016年,趙炳然指導團隊成員唐麗等,通過基因編輯研創出低鎘高產水稻品種。盡管不能推廣,但這為瞄準OsNRAMP5基因進行后續研究,打開了關鍵突破口。

除了基因編輯,還有沒有別的路?

2018年,趙炳然團隊開始嘗試通過物理、化學手段誘使優質常規稻、雜交水稻父本和母本的OsNRAMP5基因發生定向突變,實現低鎘高產。

這是一條艱難的路,尤其難在“定向”。趙炳然說,誘發基因突變的手段有很多,但基因往哪個方向變,變了之后會表現出什么性狀,卻難以捉摸,只能不斷地試,失敗了再試。

“能試的辦法都試了一遍。”趙炳然說,團隊采用化學試劑、伽馬射線、電子加速器等各種方式,“甚至把種子送上了太空”,但近30萬株親本材料,一株成功的都沒有。

“每一次都是幾萬株種在田里,等四五個月,卻等不來好的結果。那幾年,我們就做這一件事。”科研人員韶也生于1988年,從30歲開始加入低鎘水稻理化誘變的攻關。

三十幾歲,正是出成果的當打之年。與韶也同齡的許多青年科研人員,通過一些研究取得了不同程度的進展,手里有了不少論文、項目,他卻全身心投入了一場成果只分“有”和“沒有”的探險。

老師趙炳然告訴他,研究雜交水稻就要甘于坐冷板凳、舍得下笨功夫。“沒有發那么多文章,也是在實實在在作貢獻,我們從事的是關系國計民生的重大科研問題。”

數十萬株的嘗試失敗了,最后一線希望系于重離子誘變技術——

2018年底,通過安徽省農科院相關專家引薦,趙炳然帶著韶也前往合肥參加了一場重離子誘變技術的學術會議。會議現場,他們毛遂自薦,不僅介紹了低鎘水稻的攻關目標,還認識了中國科學院近代物理研究所重離子加速器國家實驗室的科研人員。經過溝通爭取,2019年雙方簽署了重離子加速器的使用合同。

位于甘肅蘭州的重離子加速器,是寶貴的國家大科學裝置,其束流時間是極其稀缺的資源。趙炳然回憶,按常規要求,一個研究團隊每年使用重離子加速器的束流時間一般不超過2小時,且需要排隊。他們原本要排到2020年下半年。

可低鎘水稻研究是時間緊迫的任務。為此,中科院近代物理研究所的李文建老師主動讓出了自己團隊的2小時,趙炳然團隊得以在2019年3月進行了第一次重離子誘變實驗。

“我們創制的低鎘品種,一定要與雜交水稻的高產優勢結合。要帶最好的親本材料去誘變,才能讓農民用得好。”下定決心的趙炳然,立即聯系了隆平高科副總裁楊遠柱。

什么是最實用、最高產、最穩定的親本材料,處于產業鏈前沿的企業最清楚,而隆平高科就是這樣一家龍頭企業。

盡管優秀的親本材料是制種產業領域的競爭性資源,但楊遠柱毫無保留,向趙炳然提供了綜合表現最優的父本材料和母本材料各一份。

趙炳然團隊帶著它們奔向蘭州!功夫不負苦心人,實驗成功了。經過反復檢測和驗證,他們得到了具有低鎘特性的母本“蓮1S”。

也是在2019年,趙炳然團隊受到腫瘤檢測靶向技術的啟發,發明了具有自主知識產權的M1TDS技術,其核心價值在于能通過靶向技術從海量的基因誘變品種中,迅速、高效地鑒定篩選出發生了定向突變的品種。

可雜交水稻的種質創制,不僅需要基因突變的低鎘母本,也需要基因突變的低鎘父本。這意味著,他們還需要更多束流時間。

但2個小時已經用完了,怎么辦?

2019年12月1號,趙炳然和韶也帶著一封向中科院近代物理研究所申請束流時間的信件,來到了老師袁隆平院士家中。彼時,袁隆平的身體已大不如前,但他拿著放大鏡,一字一句仔細讀了信,又細細詢問了研究進展與突破,很是歡喜。

隨后,袁隆平在信件上鄭重地簽下了自己的名字。

12月3日,中國科學院近代物理研究所復信,將盡最大可能優先安排束流時間,全力支持低鎘水稻科研。

2020年,蘭州重離子加速器用于處理植物的所有束流時間,全部用于低鎘水稻研究,共計20余個小時。

這一年臘月,正是南方農歷小年,趙炳然終于拿到了經過檢測驗證的結果:送往蘭州處理的10萬多顆種子長出了7萬株秧苗,團隊一片片取樣、編號、測序、分析,找到了那株寶貴的低鎘父本。

由此,全球第一個真正大面積推廣種植的低鎘雜交水稻品種“臻兩優8612”誕生了!

“這個成果背后,有許多機構和個人的付出,比如隆平高科毫無保留地給我們提供了兩份最好的原始材料。”趙炳然說,因為有創新鏈和產業鏈的精準對接,原創技術才得以和優良“底盤品種”結合,從研發迅速走向推廣。

“低鎘水稻選育,是湖南農業科技創新的旗幟性成果。”湖南省科技廳農村科技處處長尹文輝介紹,圍繞低鎘水稻品種培育,湖南連續布局實施了多個省級科技重大專項、重點研發計劃項目,10年來累計投入資金超過2億元。

柏連陽說:“一粒稻種的十年攻關,背后有湖南雜交水稻科研扎實的基礎、接續的隊伍,也與體系化的科研組織方式、舉全省乃至全國之力支持等密切相關。”

“我們農民就是最大受益人!”湖南省益陽市桃江縣三堂街鎮三堂街村種糧大戶胡群,一直積極配合當地的低鎘品種推廣試驗。他告訴記者,當地土壤鎘含量在0.5mg/kg到1.5mg/kg不等,多年來,自己300多畝耕地產出的數十萬斤稻谷,每年只能以每百斤125元左右的國家最低收購價交給政府專門處理,長期處于虧損邊緣。

“現在,種低鎘品種跟種其他品種一樣,完全不用額外投入,比我過去種的‘超標糧’,每百斤至少多賣10塊錢,每年能增收幾萬塊錢。”胡群高興地說。

“書本和電腦里種不出水稻來。”——這是袁隆平生前時常對后輩們念叨的一句話。

從“60后”柏連陽、趙炳然,到“70后”袁定陽,再到“80后”李莉、韶也,一代代湖南水稻人通過不同的道路,奔向了同一個終點。

趙炳然說,他們共同的訣竅就是“不停地下田”。“有時候在田埂上我就會想,如果袁老在,他一定會站在田里大聲喊:‘小趙,你給我下來!’”

1973年10月,袁隆平發表了《利用“野敗”選育“三系”的進展》一文,正式宣告中國秈型雜交水稻“三系”配套成功,攻克了雜交水稻難關。

2023年10月,“臻兩優8612”試種全面成功、“西子3號”率先通過國家初審定。“這是對袁隆平老師最好的告慰。”中國科學院院士錢前說。

來源:新華每日電訊

編輯:張佳玲